Le cose che funzionano, le cose che non funzionano

La sad girl literature mi ha stancato e altre questioni, ultimamente

Ho questa immagine vivida in testa: è il 2019 e sto leggendo le ultime pagine de La campana di vetro di Sylvia Plath in treno, mentre piango pensando al ragazzo ungherese ospitato in Erasmus che torna a Mátészalka — tuttora, a mezzanotte del primo dell’anno, mi telefona su WhatsApp e ci scambiamo auguri, affetto e aggiornamenti di vita.

Ho apprezzato Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh, letto molto probabilmente nel periodo più ideale: il lockdown. Sotto le coperte, impossibilitata a uscire di casa, ho lasciato che il plot twist sull’11 settembre mi infestasse angoli della mente.

In estate, tra un esame di lingua e traduzione inglese e uno di letteratura ispano-americana, ho letto e apprezzato Servirsi di Lillian Fishman, romanzo polarizzante e controverso, estremamente contemporaneo senza risultare lezioso — a proposito: che fine ha fatto Fishman? Spero torni con un nuovo libro.

Ho letto, forse troppo presto, Prendila così di Joan Didion, pensando a Maria e alle strade californiane a bordo del treno sempre troppo rumoroso che mi portava a casa. Non avevo neanche diciotto anni e quella tristezza, quella passività le sentivo mie, quasi le indossavo.

Ho letto — di nuovo, forse troppo presto — La ragazza interrotta di Susanna Kaysen durante un’estate liceale trascorsa a guardare l’omonimo film con Winona Ryder e Angelina Jolie e Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola a rotazione, in una casa in campagna dove l’unico intrattenimento era il lettore dvd collegato alla tv.

Ho letto e apprezzato Tempi eccitanti di Naoise Dolan, consapevole di appartenere a un’imbarazzante minoranza; Parlarne tra amici di Sally Rooney, oltre a essere uno dei romanzi che porterò sempre con me, è il libro che forse regalo di più alle persone a me care — incontrare un personaggio come Frances e rivedersi in numerosi aspetti, per il comfort che può suscitare lo specchiarsi in una rappresentazione mediale, è stata un’esperienza vertiginosa, calda ed estremamente personale; due dei miei film preferiti in assoluto, di cui uno tatuato sul braccio, sono Shiva Baby di Emma Seligman e Lady Bird di Greta Gerwig; insomma, tuffarmi in storie di donne malinconiche e incazzate — con una serie di pessime decisioni da prendere e la noncuranza usata come scudo contro il terrore paralizzante dell’incertezza del futuro — mi dona non poco conforto e una strana forma di speranza, dalla consistenza particolare e dal sapore dolceamaro. Abbracciare il caos e la vulnerabilità. Il sollievo nel sapere che su questa barca non ci sono soltanto io. “Cosa vuoi fare dopo l’università?”, mi chiedono i parenti. E io che ne so.

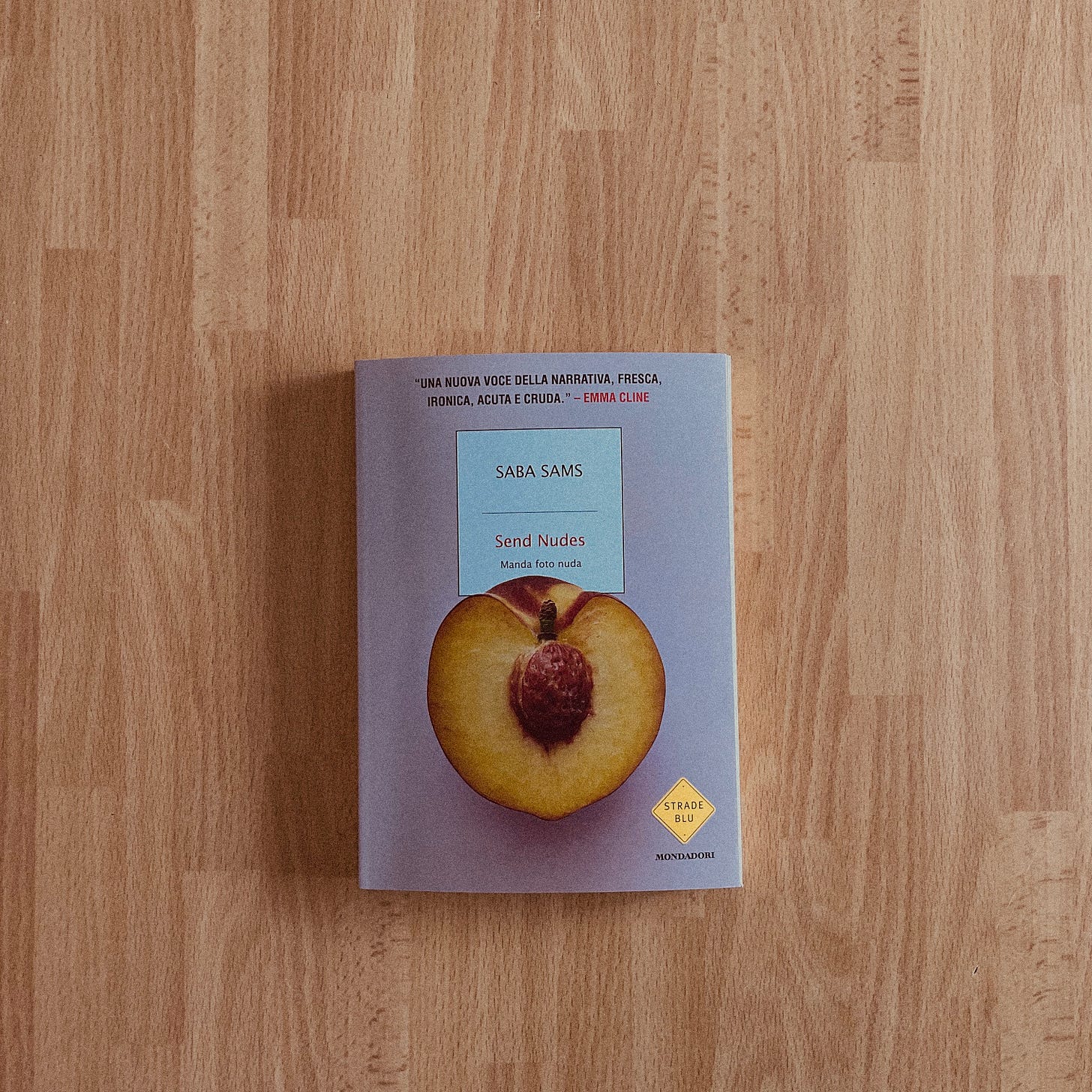

In viaggio verso Roma leggo Send Nudes - Manda foto nuda, raccolta di racconti di Saba Sams uscita da poco per Mondadori.

La figlia di un macellaio inizia a frequentare un tipo ma finisce per affezionarsi di più al suo cane. Una ragazza si vede la vita completamente stravolta da una compagna di uni caotica e strafottente. Una ragazza ricrea in casa la vacanza annullata per la pandemia che avrebbe dovuto godersi con la madre. Una ragazza ripensa al suo aborto mentre prepara il pane. Una ragazza inizia a sextare con un tipo che la ghosta durante una scossa sismica. Due amiche entrano in competizione quando scoprono di condividere la stessa cotta.

Le storie di Sams hanno l’intenzione di illustrare il desiderio e la sessualità, le loro sfumature e implicazioni nell’era contemporanea — con app come Tinder e il sexting — ma hanno il difetto di risultare spesso abbozzate, premature o spiattellate giusto per tentare di sconvolgere in qualche modo chi legge: così, le protagoniste finiscono per diventare quasi delle pick me fastidiose e prevedibili nonostante i gesti apparentemente sorprendenti e random — nel senso più gonfio del termine. Consiglio da leggere Tinderloin, Qui da sola e Blue 4ever. Il resto: già rimosso.

Finita la raccolta, sul pullman di ritorno da Roma, ho riflettuto su come, forse, il genere stesso si stia sfaldando a causa della massiccia creazione di opere che, col fine di voler risaltare rispetto ad altre, finiscono nel grande mare dei salassi — pun intended, un saluto a Jean Rhys — della sad girl literature. Quante storie siamo ancora disposte — e uso il femminile sovraesteso volontariamente — ad affrontare prima di iniziare a sbuffare dalla noia? È innegabile che ormai la ragazza triste sia stata trendizzata e proprio per questo snaturata e svilita. Fleabag è terminata nel 2019, lasciamola riposare in pace.

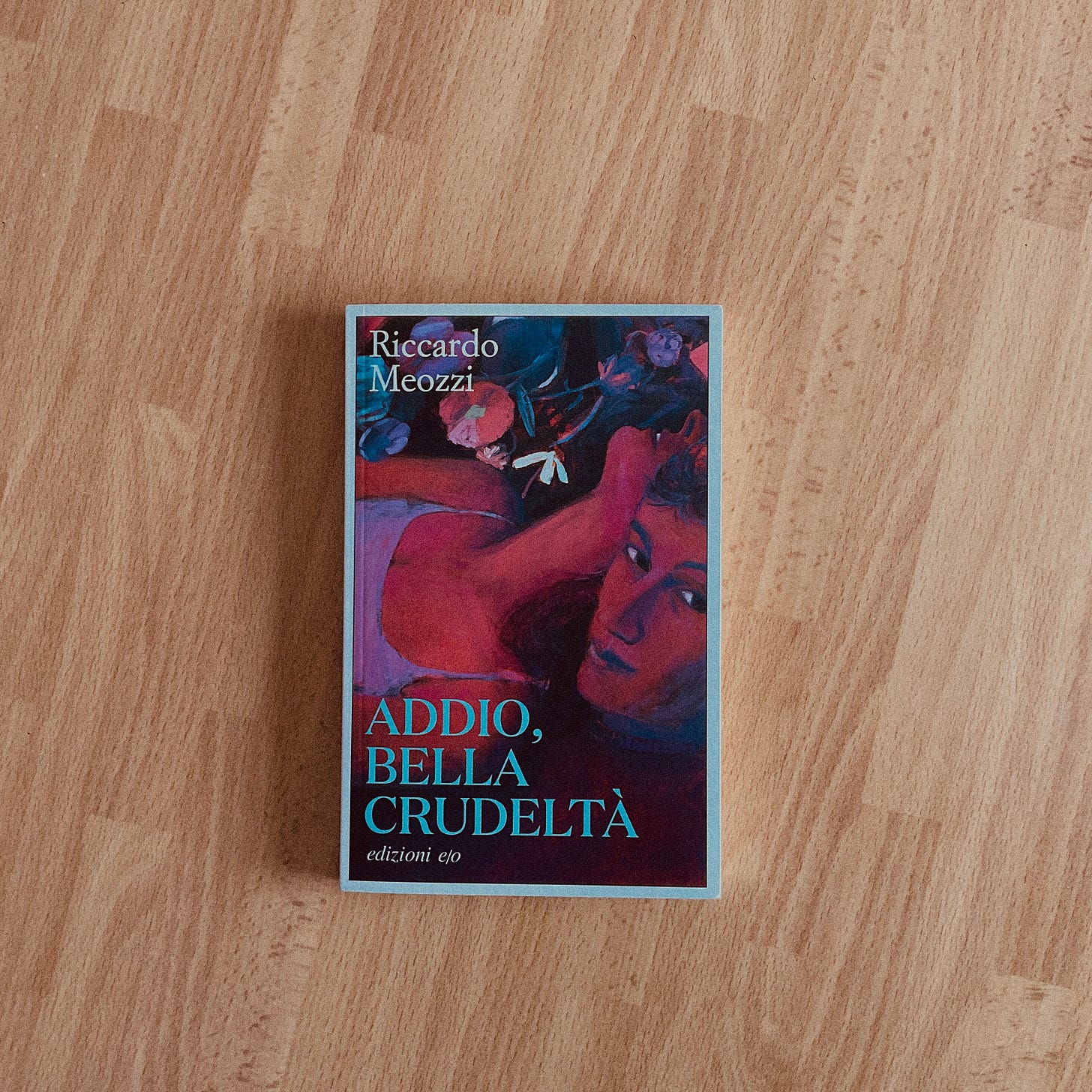

Un giovedì di metà febbraio ricevo dalle Edizioni E/O un pacchetto con dentro Addio, bella crudeltà, il primo romanzo di Riccardo Meozzi. Inizio a leggere subito il libro di Meozzi e lo finisco a inizio marzo, di mattina al bar, rischiando di annacquare il ginseng con le mie lacrime. Ricordo ancora il sapore acidulo e legnoso del cornetto al mandarino che stavo addentando mentre Lidia dice addio a Giovanni.

Quella stessa mattina, mentre vado a lezione in università, carico nelle storie Instagram il seguente meme, al quale Meozzi risponde chiedendomi di poterlo condividere:

Chiacchieriamo un po’, lui mi dice che il romanzo l’ha pensato tutto compassato e sereno — io l’ho trovato semplicemente devastante. Addio, bella crudeltà è vulnerabile, delicato e insieme tanto, tanto triste. Lidia e Giovanni si conoscono, si innamorano e si sposano in poco tempo. Lei ha bisogno di una guida, qualcuno a cui affidarsi e trasforma così Giovanni in divinità, proiettando su di lui una cieca devozione. Lui è un’auto da stunt, pronto a schiantarsi senza danni da un momento all’altro. Ben presto, però, la malattia prende i due come burattini e inverte loro i ruoli: Lidia si ritrova al timone della relazione; Giovanni inizia a dipendere da lei.

Meozzi continua scrivendomi che di base era sulla china della tristezza mentre scriveva il romanzo, ma poi l’ha editato con tutt’altro spirito. Per lui, la componente di potere tra Lidia e Giovanni è l’elemento più visibile del libro e in un certo senso, ora, lo trova più orrido. Gli chiedo spiegazioni e lui risponde con: “beh lei [Lidia] è cattivissima”. Ci penso, guardo quel messaggio e rispondo che ne avremmo parlato meglio dopo la mia lezione. Non è mai successo.

Ho avuto bisogno di tempo per elaborare l’esperienza di lettura del romanzo, un’esperienza spietata, tenera e comunque brutale. Meozzi considera Lidia “cattivissima”; io, dal canto mio, penso che Lidia, davanti al rapido distorcimento della realtà dovuto alla malattia di Giovanni, faccia del suo meglio per restare a galla, sbagliando lo stesso; proseguire con la propria vita senza che la malattia di Giovanni la imprigioni, la annulli e la definisca, restandogli accanto fino alla fine. Nel romanzo, le aspettative e il peso che le persone intorno a Giovanni ripongono su Lidia sono pesanti come macigni. Di fronte al rischio d’egoismo, scegliere di preservare la propria pace. Meozzi si muove nella giungla che è la storia di Lidia e Giovanni, una storia vittima di cambiamenti non indifferenti in termini di potere e dipendenza — affettiva, economica soprattutto — con inaudita grazia e inaudita perfidia, dalle brusche origini a un epilogo per cui ho non ironicamente singhiozzato.

Due sono le artiste che, con i loro album, hanno scandito la mia (pre)adolescenza: Lana Del Rey e Charli xcx. La prima da Born to Die, quando nella mia stanzetta il sabato pomeriggio piangevo ascoltando Ride perché mia madre non mi mandava al centro commerciale a uscire con gli amichetti delle medie; la seconda quando uscì Boom Clap, parte della colonna sonora di Colpa delle stelle, e il video musicale fu per lunghi mesi il pezzo forte di VH1 — all’epoca MTV Music, canale 67. Sono cresciuta con e attraverso i loro album e nel 2017, mentre Lana Del Rey cantava sulle lettere giganti di Hollywood insieme a The Weeknd, Charli xcx scopriva l’hyperpop grazie alle produzioni di SOPHIE, creando così una frattura dentro di me, un letterale spartiacque che, come direbbero su Twitter, rewired my brain.

Charli xcx abbandona il pop mainstream, da pezzo facilone/tormentone in radio, per un pop più elastico e zuccherato. Un tripudio di rimbalzi, rumori dilatati all’inverosimile, suoni gommosi e urticanti che mai avrei sentito in filodiffusione al bar. L’hyperpop nasce nel Regno Unito poco più di dieci anni fa grazie a SOPHIE e A.G. Cook, quest’ultimo fondatore dell’etichetta discografica PC Music. Grazie a loro due, il pop si riveste di texture sintetiche e sfacciatamente fasulle, voci distorte e un’estetica che attinge dal consumismo, dalla cybercultura e dal postmodernismo.

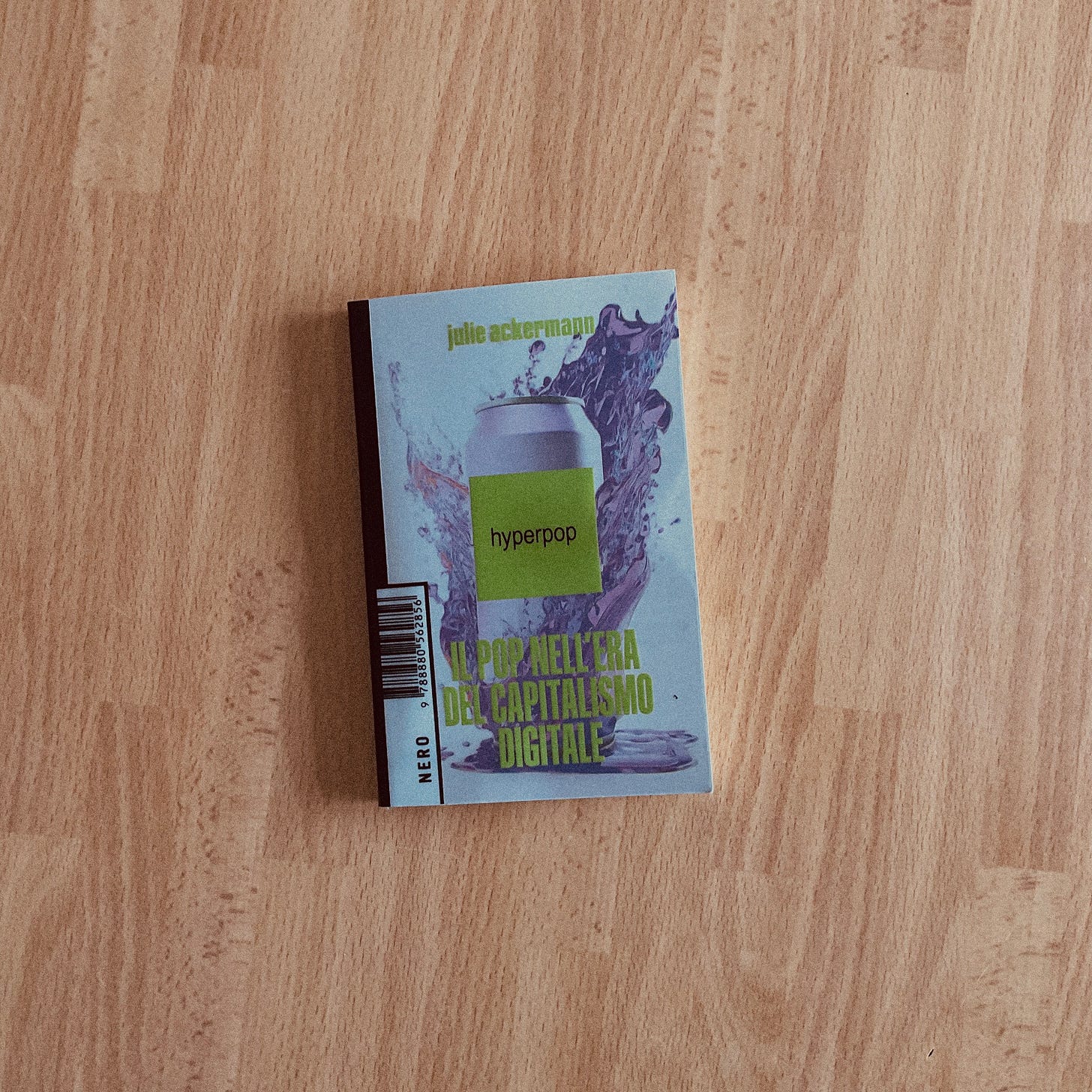

Julie Ackermann, critica della cultura pop, nel suo saggio Hyperpop: Il pop nell’era del capitalismo digitale, edito da NERO, tenta di tratteggiare il legame tra hyperpop e capitalismo, l’influenza del secondo sul primo, l’impatto nel reale e i modi possibili di ripensarlo attraverso la teoria accelerazionista e la prospettiva di un orizzonte utopico e queer nel futuro.

Ackermann ricompone la storia dell’hyperpop e ne analizza le interessanti sfaccettature: i capitoli che ho apprezzato di più sono quello sulla post-ironia e la nuova sincerità, quello sul cringe e quello sulla baby voice.

Nonostante la presenza di una ricca bibliografia — che passa da Jean Baudrillard a Judith Butler, da Umberto Eco a Donna Haraway, da Helen Hester a Legacy Russell e il suo Glitch Feminism — ho l’impressione che l’autrice abbia rapidamente esaurito le intenzioni del progetto che voleva portare avanti e abbia ripetuto, o meglio rimescolato, sempre lo stesso concetto, finendo così per suggerire in maniera abbastanza frettolosa e superficiale il messaggio in destinazione. Ackermann ha parlato di tantɜ artistɜ che conosco, ascolto e consiglio — Namasenda, Dorian Electra, il duo 100 gecs, Hannah Diamond, Alice Longyu Gao — e di altrɜ che ho scoperto. Per il resto, per chi è già fan dell’hyperpop, il saggio è un piacevole ripasso.

Di base, leggo poche raccolte di racconti. A volte mi sembra che i racconti si spengano troppo presto perché io possa apprezzarne i risvolti o un’eventuale caratterizzazione dei personaggi. Comincio a entrare nel mondo narrativo e poof! la storia finisce e rimango con l’amaro in bocca.

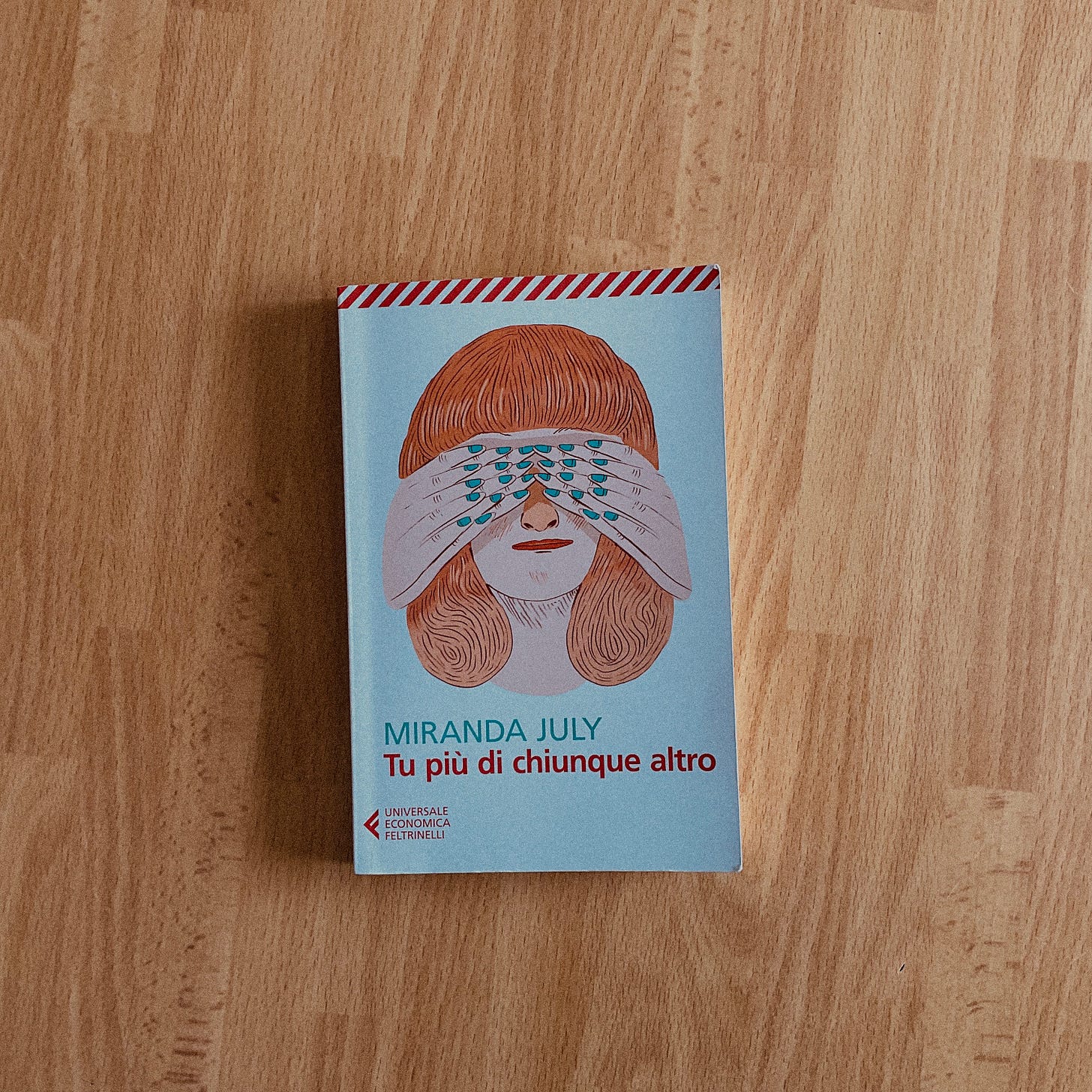

Il mese scorso un’amica mi ha regalato Tu più di chiunque altro di Miranda July — la stessa July di film come Me and You and Everyone We Know o The Future — ed è stata una vera e propria rivelazione. Ho già letto roba di July — A quattro zampe è un gioiellino di romanzo, tenero e miracoloso come solo poche cose sanno essere — ma le storie che compongono Tu più di chiunque altro sono speciali in maniera quasi fastidiosa; July sa ricoprire il quotidiano di una magia tutta unica, una magia che risiede nelle pieghe dell’ordinario, come una scheggia di luce che riesci a intravedere soltanto con la coda dell’occhio, una scheggia con un intero universo al suo interno.

Ho conosciuto personaggi assurdi, ironici, disperatamente umani. L’uomo sulle scale, in pochissime pagine, è una masterclass sulla tensione e il dolore amaro di un amore ormai prossimo alla morte, una rom-com macchiata di sangue. Indimenticabile è la dolcezza — poi stinta — di Come raccontare le favole ai bambini. Personaggi che si amano, si odiano, vivono facendo del proprio meglio. E del proprio peggio. Anziani che nuotano sul pavimento; una relazione in crisi e la promessa — o speranza — di un omicidio nella notte; una ragazzina divisa tra due famiglie che finirà per tradire chi le ha dato amore e supporto preferendo l’indifferenza. Nella penna di July il quotidiano è mistificato, e la poesia è ridotta al mondano. Adesso mi tocca recuperare il suo primo romanzo, Il primo uomo cattivo.

Le cose che consiglio: libri, film, serie tv, musica

Lo scorso 16 aprile la Corte suprema del Regno Unito ha stabilito, in una sentenza di quasi 100 pagine, cosa sia una donna. Adesso, giuridicamente parlando, con il termine donna ci si riferisce solo e soltanto a una persona con caratteristiche biologiche appartenenti al sesso femminile. L’ennesimo attacco transfobico, vile e disgustoso, per cui J.K. Rowling ha perfidamente festeggiato. Sfigata lei e chi ancora va appresso a Harry Potter nonostante la ormai palese transfobia dell’autrice. Qui un post in inglese molto semplice che riassume la situazione. Io provo soltanto tanta rabbia e impotenza.

Dal momento che le donne trans* — e le persone trans* in generale — hanno sempre abitato questo mondo e sempre lo abiteranno, qui lascio qualche libro a tema — tra narrativa, saggistica e graphic novel:

Gli Argonauti di Maggie Nelson (Il Saggiatore, 2016);

Stone Fruit di Lee Lai (Coconino Press, 2021);

Le cattive di Camila Sosa Villada (Edizioni SUR, 2021);

Everybody. Un libro sui corpi e sulla libertà di Olivia Laing (Il Saggiatore, 2022);

Detransition, baby di Torrey Peters (Mondadori, 2023);

Nevada di Imogen Binnie (Feltrinelli, 2023);

Bellies di Nicola Dinan (uscito nel 2023, non ancora tradotto).

Qui un post di Emma (@ilritrattodiemma) con altri libri.

Al cinema in questi giorni danno Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino tratto dall’omonimo romanzo di William S. Burroughs, con Daniel Craig e Drew Starkey. Lee è un americano espatriato in Messico che passa le giornate a zonzo nei bar, tra un bicchiere e un ragazzo consumato in hotel. L’incontro col freddo e angelico Allerton, marine anche lui espatriato, gli cambierà per sempre la vita. Queer è, per me, il miglior film di Guadagnino — insieme a Suspiria (2018). Desiderio nel senso più disperato e appiccicoso, yearning allo stato puro. Sfiorare senza toccare, comunicare senza parlare. Trasuda malinconia. Poetico ed estenuante.

Qualche settimana fa su Disney+ è uscita Dying for Sex, miniserie con Michelle Williams e Jenny Slate. Molly, quarantenne, riceve una diagnosi di cancro terminale. Insoddisfatta dalla propria vita sessuale e congelata in un matrimonio che non funziona, lascia il marito per espandere i propri orizzonti e andare alla ricerca dell’orgasmo che non ha mai avuto, accompagnata dalla migliore amica Nikki. Estremamente divertente e commovente, potrebbe essere il miglior prodotto televisivo dell’anno. Williams e Slate sono il duo di cui non sapevo di aver bisogno. La serie, ispirata alla storia vera di Molly Kochan, è un tango tra la vita e la morte; l’amore incondizionato che risiede nell’amicizia si unisce alla voglia, spaventosa e liberatoria, di conoscere la geografia ignota del proprio corpo. L’ultima scena è così dolce e triste che una pugnalata avrebbe fatto meno male. Viva le amicizie femminili.

La storia di Addison Rae mi affascina: americana, classe 2000, Rae diventa famosa su TikTok e nel mentre si dedica al cinema — il suo debutto da protagonista è nel film Netflix He’s All That (2021), due anni dopo compare nell’horror Thanksgiving di Eli Roth. Abbandona progressivamente il cringe della piattaforma — lei dirà che TikTok è stato fondamentale come trampolino di lancio per la sua carriera — per abbracciare la sua vera passione: la musica. Assembla un team tutto al femminile, le produttrici musicali Luka Kloser ed Elvira Anderfjärd — quest’ultima ha collaborato con Tove Lo e Taylor Swift, e risorge col singolo Diet Pepsi, pubblicato lo scorso agosto. Tra un remix di Arca, una collaborazione con Charli xcx e video musicali diretti da Sean Price Williams (The Sweet East, 2023), Rae confeziona una canzone nostalgica e insieme fresca, tremendamente sexy come lo sono anche gli altri singoli Aquamarine, High Fashion e Headphones On.

Il primo album di Rae, intitolato semplicemente Addison, uscirà a giugno, e io sono più che pronta a renderlo il mio disco del 2025 — insieme a I quit, il nuovo album delle HAIM in uscita sempre a giugno, e — chissà — al prossimo album di Lorde.